紫禁城

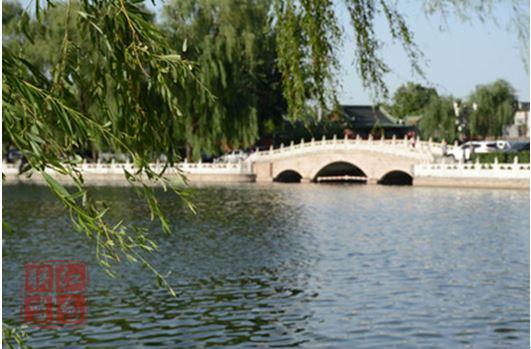

什刹海

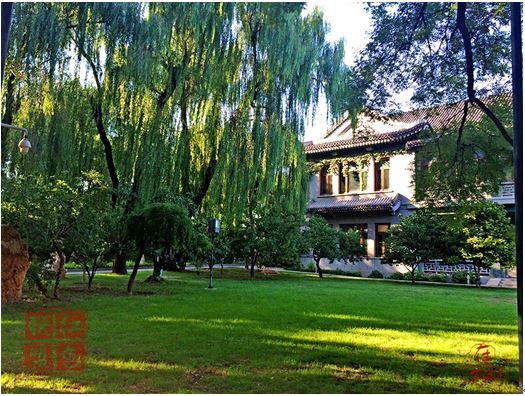

醇亲王府花园(一)

载沣是谁?

很多朋友可能不太知道。前两期的谈艺录中我给大家讲了一些末代皇帝溥仪的故事,而载沣,恰恰是溥仪的亲生父亲。这样一说,大家就不会觉得陌生了。

为什么要谈谈载沣呢?因为他是中国帝制时期最后的掌舵人,是慈禧太后去世后真正的秉国者。1908年继皇帝位的溥仪年仅3岁,退位时也不过6岁,真正是个儿童,不可能执掌天下,此时掌握国家政权的,乃是他的父亲,大清摄政王——载沣。

清朝一共出了两个摄政王,一个多尔衮,一个载沣,前者是大清刚入主中原之际,后者是清朝行即灭亡之际。摄政摄政,顾名思义即是主政,临政。为什么会有摄政王呢?因为此时名义上的皇帝还由于种种原因不能亲政,必须要有一个人来替代皇帝执政。多尔衮当摄政王是因为当时的顺治皇帝才6岁,不能亲政。载沣也是由于皇帝溥仪才3岁,无法亲政。多尔衮的名气比载沣大,因为他的能力强,为大清入主中原立下汗马功劳,顺治帝一度称其为皇父摄政王。而载沣比起多尔衮来,即使不论具体的历史情形,其眼界能力也远不如多尔衮。

关于载沣的书不是很多,他摄政时期的三年时间中,像孙中山、袁世凯等人,都比他广为人们熟知,载沣之名隐没在这些人中,渐渐不为人知。但短暂的宣统朝,中国最后一个封建王朝最后一段拥有年号的三年,谁也无法回避和无视。在载沣执政的这三年,究竟发生了什么?载沣作为帝国的实际最高领导人,又有着怎样的故事?我们需要拨开若即若离的历史云雾而一探究竟。

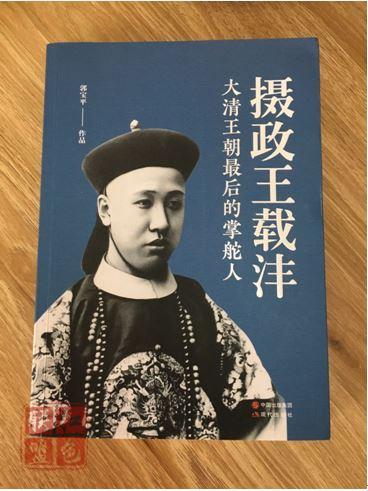

我手中这本郭宝平所著的《摄政王载沣》,是今年3月份才第一次出版印刷的历史人物书籍,此书创作态度十分严谨,通过大量的民国史料,以厚重的历史感行诸笔端,宏观观照与细节挖掘并行,观察犀利,对中国近代史演进的多种可能性进行了思考,可谓一部对晚清史研究的上乘之作。我看过许多晚清皇族人物书籍,那些书大多故事性强,趣味性浓,但这本书却史料性强,理性思索深,颇有“信史”之风,对于很多人认为的老实载沣、木讷载沣进行了修正,还原了一个作为摄政王的精明载沣,智慧载沣。

郭宝平,国土资源部执法监察局副局长,河南开封人,中国人民大学历史学学士、法学硕士。在繁忙的公务之外,埋头学问,勤于笔耕,出版学术专著多本;创作长篇历史小说《谋位》,传记文学《最有权势的读书人张居正》等,打通历史看风景,作品每出皆畅销一时,《摄政王载沣》是其最新力作。

作者郭宝平

我们依从这本书走入载沣的世界,本书共分十三章,从载沣仓促接过最高权力棒,到最后丢掉政权的平静生活,全方位展现了载沣的政治生涯。一起来看一看:

有资本无经验的政治新手

爱新觉罗·载沣,道光皇帝之孙,咸丰帝之侄,同治帝之堂弟,光绪帝之同父异母弟。1883年2月12日,出生于醇亲王府,是奕譞的第五个儿子,生母为奕譞侧福晋刘佳氏,其母原为汉人,后抬籍入旗。奕譞的正妻是慈禧太后的亲妹妹婉贞,所以,载沣的嫡母是婉贞,也就是说,按母辈,慈禧太后是载沣的姨母,按父辈,慈禧太后是载沣的伯母。所以,无论从父系还是母系看,从慈禧太后角度说,载沣都属于皇二代,是当今宣统皇帝的生父,是光绪皇帝的弟弟,正牌的皇亲国戚。

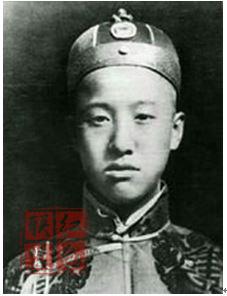

少年载沣

1908年11月14日傍晚时分,37岁的光绪皇帝在灜台驾崩,15日午后,73岁的慈禧太后撒手人寰。皇帝和太后20个小时内相继去世,这个爆炸性的消息一经传出,中外为之震惊。而在光绪帝去世的前一天中午,慈禧太后就口授醇亲王载沣为摄政王,载沣之子溥仪著在宫内教养,并在上书房读书,抱溥仪入宫。光绪帝一去世,慈禧太后即宣布溥仪入承大统为嗣皇帝,摄政王载沣监国。从任命为摄政王到监国,三天时间,仅仅三天!

从11月13日到15日,40个小时里,立嗣,大行皇帝驾崩,幼帝嗣位,大清帝国当家人慈禧去世,这一连串的惊天大事,如此迅速,如此密集,太仓促了!而从15日午后3时起,随着福昌殿传出的3岁皇帝溥仪的哭声,标志着大清帝国江山社稷的千钧重担,落在了25岁的载沣身上!可以说,年轻的载沣是在基本上没有思想准备的情况下,在内忧外患,风雨飘摇,国家处于全面转型的关键时刻,仓促接过了国家的最高权力指挥棒。

载沣本人相貌堂堂,当年出入宫廷的美国医生曾这样描述:“他缄默少语,相貌清秀,眼睛明亮,嘴唇坚毅,腰板笔挺,虽不及中等身材,但浑身透露着高贵。”

此时的载沣是幸运的,他以庶出、第五子的身份,却意外承袭了醇亲王的爵位;他继承了远离政治、谦抑退让的家风,尽量躲避政治,却意外地接了政治强人慈禧太后的班,一举成为大清帝国的掌舵人。 但同时载沣又是不幸的,他得以继承亲王爵位,是基于三个哥哥的早夭;而他得以成为国家的掌舵人,又是基于唯一存活的兄长光绪皇帝的非正常死亡。他的登场,充满了悲情色彩。

载沣成为摄政王,此时尚不满26岁,而他上台之时,中国正处于三千年未遇大变局的历史拐点上,处于由君主专制向君主立宪和平转型、平稳过渡的改革窗口期。

与此同时,京城北京出现了一份匿名传单:“袁世凯乘太后病危,潜通内侍,鸩杀皇上,密召姜、杨各军入京自卫,将又弑新帝篡位。”将矛头直接对准袁世凯。

对于袁世凯,载沣心中可谓是百味杂陈。戊戌变法失败,光绪皇帝被禁瀛台成为囚徒天子的悲惨命运,从大的方面来说阻挡了中国变革的历史进程,从小的方面来说,载沣是光绪帝的弟弟,对兄长之死痛彻心扉,变法失败,与袁世凯所谓的“告密”有莫大干系。而朝中的皇族宗室也对袁世凯怀着除之而后快的欲望,这封匿名信的目的即是鼓动载沣诛杀袁世凯。

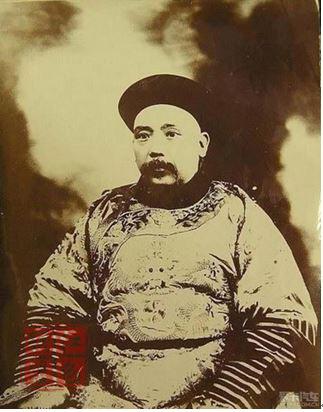

袁世凯

作为载沣,此时未必愿意杀掉袁世凯。因为袁世凯告密的荣禄,正是载沣的岳父,载沣的妻子是荣禄的女儿,这桩婚姻由慈禧指婚布局,以期将权利牢牢掌控在自己手中。杀掉袁世凯,无疑等于否定自己的岳父及慈禧太后,这对载沣来说,是很难下定决心的。此时的袁世凯,身为军机大臣,政治地位高,又兼外务部尚书与洋人打交道,而洋人对大清的影响力甚大,北洋新军中的各镇统制无不奉袁为领袖,间接控制军权。

这样一个袁世凯,政治、军事地位和实力,使得朝中满洲亲贵如芒刺在背,他们要复仇反扑,举起的旗帜是:袁世凯是打入政权内部的孙文,孙文通过革命要颠覆满人政权,袁世凯要通过改革颠覆满人政权!这样一批有政治企图的亲贵如溥伟、载泽、善耆,结成同盟,以期做掉袁世凯,捞取更大的权位。

1909年1月2日这一天,两位言官同日分别上疏弹劾袁世凯,发出了动手除袁的信号。这天一大早,载沣就到了长春宫,晋见隆裕太后,只为一件事,处置袁世凯。叔嫂说了什么,无从查考,但两人达成共识,颁发上谕:以袁世凯现患足疾,步履维艰,难胜职任,即开缺回籍养疴。也就是罢黜了袁世凯。

消息一出,立即成了震撼世界的特大新闻。国际权威媒体称,这是满洲人的夺权阴谋,“天朝动荡,列强发出北京局势警报”。美、德、英等国驻华使节联合各国向摄政王提出抗议。

此时的载沣,面临巨大考验时表现出令人难以置信的冷静和从容,因上谕中仅提到袁世凯的足疾而开缺,并没有诛杀,为以后的启用留下余地,也为整个皇族留下余地,如果说急于罢袁是个错误,那这份“足疾”说辞也是失误中保留的一份难得的清醒。

有一个细节值得重视:就在慈禧太后去世两个多月,袁世凯灰溜溜反乡20多天后,宣统元年正月十一日,载沣的大舅哥到养心殿去看他,堂堂的大清帝国领袖,居然不让内兄走,和他玩起了赌博游戏,结果载沣输了1120吊。不可小看这个细节,它传达出的信息是,此时载沣已站稳脚跟,心态轻松。

罢袁风波平息了,宣统元年春节过完了,国丧期也过去了,载沣的头像也印上了大清钞票,一切都像走上正轨,1909年3月6日,摄政王发布上谕:预备立宪。这确实是国家的头等大事,考验载沣的正是这件大事。他有没有能力驾驭住改革列车不从路线图上脱轨?

改革窗口期

1905年8月20日,革命团体兴中会、华兴会、光复会合并组成以朝廷通缉已久的孙文为总理的中国同盟会,以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领。一个月以后,9月24日上午,出洋考察的五大臣及随员来到北京正阳门车站,准备启程考察宪政。此时,人头攒动,一个年轻人怀揣炸弹,乔装成皂隶上了五大臣专车,当机车与车厢挂钩时,发生爆炸,年轻人当场死亡,五大臣中载泽、绍英受伤。

一时,皇族亲贵,主张“变更政体,实行立宪”者大增。全国各地的请愿者也此起彼伏,上书请开国会,谓“声势浩大,轰动京师,震惊朝廷”。同时革命党也在全国各地多次发动武装起事,大有黑云压城之势。

按照载沣发布的宪政上谕来看,宣统元年的改革任务是,各省成立作为议会前身的民意机构——谘议局,各州县设立自治研究所,筹办地方自治,这是一件重大的里程碑式的历史事件,宣统元年成为中国历史上开天辟地的选举年!截至10月14日,除新疆外,全国21个省级行政区,均完成了选举产生谘议局的任务。一切好像都在稳步推进。

在载沣的眼中,他上台后的第一要务,或者说最想办的事,是军权集中于皇族。这与他18岁那年出使德国有关,当年德国威廉二世之弟亨利亲王教之“皇族握揽兵权,革新武备为第一要着”,这一点深深打动了载沣。自己当政后,迫不及待开始实施,迅速组建禁卫军,任命23岁的六弟载洵筹办海军大臣,21岁的七弟载涛掌军谘处并统领禁卫军。这样一来,载沣让两个胞弟蹿升高位,令人感到他只信任皇族亲贵,加强集权,以至于对政治改革持稳健立场的张之洞、严复等对载沣上台后的表现开始失望,改革促进派也开始不满。革命者更是走上极端,1910年4月3日清晨,以汪精卫为代表的革命党人开始了暗杀载沣的行动。

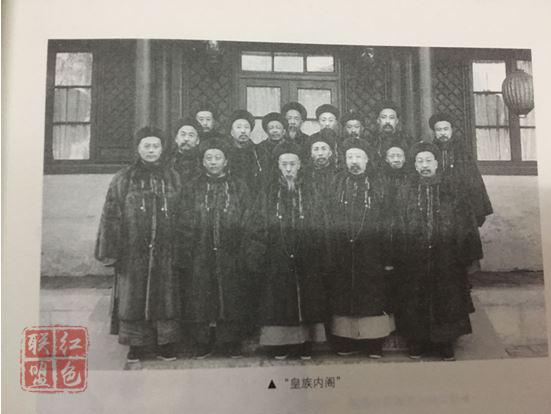

暗杀行动虽以失败告终,却极大地震摄了载沣,这桩谋刺最高领导人的惊天大案被报纸炒作得人心惶惶。刺杀失败,广东的革命党人已于4月27日发动起义,进攻总督衙门,开始了颠覆清政权的武装暴动。而此时的载沣,依然没有感觉到危机来临,1911年5月8日,改革派期盼已久号称仿照宪政国家成立的责任内阁成员缓缓出炉,总计13人,满族占9人,其中皇族7人,汉族只有4人。名单一出,全国哗然!名副其实的“皇族内阁”激起一片抗议!天下人对载沣彻底失去了信任和希望,改革对载沣关上了窗口。

皇族内阁

推出皇族内阁,是载沣犯下的致命错误。但是,在这个问题上载沣一味强硬坚决不改。政权为此颠覆的导火索,就此点燃!

武昌兵变

1911年10月10日,湖北武昌打响了辛亥革命的第一枪,湖北巡抚瑞澂出逃。10月14日,武汉三镇均落入革命党人之手,成立鄂军都督府,宣布湖北脱离朝廷独立,湖北新军协统黎元洪出任鄂军都督。

面对着满朝无人领兵“平叛”的情况,10多个小时后,载沣无奈发布了袁世凯为湖广总督兼办剿抚事宜的任命。但精明的袁世凯并没有立即赴任,而是坐等最佳时机。

几天时间里,湖南、江西、陕西纷纷宣布独立,还有好几个省已箭在弦上。内忧不断,又来外患,10月18日,外蒙叛乱集团在沙俄支持下宣布“独立”,29日,山西发生革命,陆巡抚一家惨遭灭门。29岁的阎锡山成为山西都督,宣布独立,旋即组织革命军向娘子一带集中,做出向北京进攻的姿态。

载沣闻讯大惊,此时已四面楚歌,大清彻底失去控制。地方大员、各国、商团等不断发电醇亲王载沣,劝早日宣布共和。12月6日,载沣辞去监国摄政王职位。12月30日载沣下了罪己诏,解散了皇族内阁。次日,任命袁世凯为内阁总理大臣,负责全权组阁。1912年2月12日,也就是宣统三年的十二月二十五,隆裕太后以宣统皇帝的名义正式颁发了退位诏书,清帝逊位。268年历史的清朝,入关后从摄政王多尔衮定都燕京开基,最后也以摄政王载沣的退位而结束。

“亡国”之后

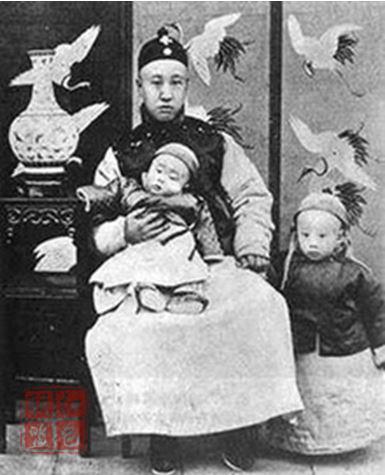

2月12日,即将迎来29岁生日的载沣,平静地与他的政治生涯告别,与他掌舵三载就沉沦的“大清帝国号”巨轮告别。这位“摄政王”异常地平静,轻松地表示可以回家抱孩子了。三年前,他抱的是溥仪,三年后他要抱的是溥杰。溥杰、溥仪,是他两个最有名的儿子。

卸任的监国摄政王载沣,以醇亲王的名义退归藩邸,结束了他备受煎熬、同时也是一事无成的三年当国生涯。在位的时候,载沣只有幼兰一个妻子,幼兰,也就是溥仪的亲生母亲,性格十分强势,经常看不起载沣,嫌他没有志气,这使载沣多少有些不快,下台之后,载沣纳18岁的邓佳氏为妾,过起了“有书有富贵,无事小神仙”的闭门读书生活。

溥杰在《父亲醇亲王载沣》中这样描述载沣的性格:我父亲虽然成了国家拥有最高权力的人,可是他是个老实人,也和我祖父一样,都是把权力看得较淡。1912年9月,孙中山曾访载沣,慰勉他和平交权,次日,载沣回访孙中山,孙文题照相赠予他,载沣回答说:“我拥护民国,大势所趋,感谢民国政府对我们的照顾。”

1915年,袁世凯复辟,载沣说了两字评语“胡闹”,83天后,袁世凯一命呜呼,那一天,载沣洒酒祭奠起二哥光绪皇帝,说:“天地公道,人心公道,袁贼逆天,已遭报应。”1917年,张勋复辟,载沣还是两字评语:“胡闹”,十二天后,帝梦成空。对于1932年儿子溥仪在长春成立伪满洲国复辟“大清”,载沣一样持反对态度,并且始终居于北京,没有投奔儿子求取荣华富贵,没有参与分裂祖国的活动。周总理评价载沣小事糊涂大事不糊涂,可谓一语中的。

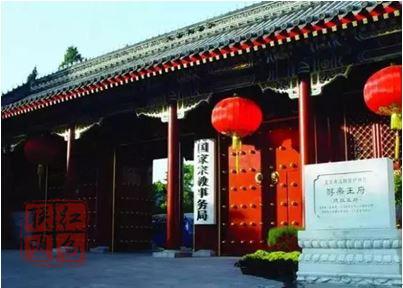

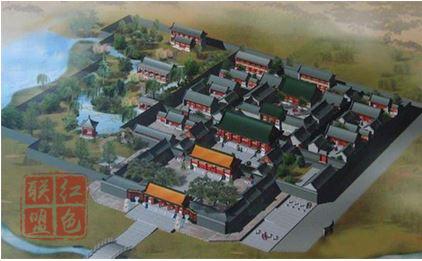

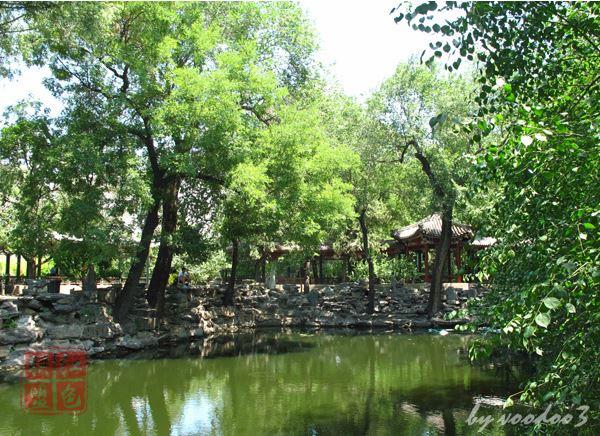

载沣是长期被忽略的重要而特殊的人物。从大历史的角度看,他掌权时,中国正处于向现代转型的历史拐点上,甚至可以说,载沣的重要性要超过秦始皇后的任何一位皇帝,他的历史责任之重也前所未有。但国人对这位在重要改革窗口期为国家掌舵的人物却不甚了了,所以研究、了解载沣显得非常重要。载沣的醇亲王府,原是清朝权臣明珠的府第,坐落于什刹海北沿,风景秀美,现为国家宗教管理局和宋庆齡故居,其中宋庆齡故居对游人开放,对名人辈出的醇亲王府感兴趣的朋友可以去参观。

原醇亲王府现国家宗教事务局

醇亲王府整体图

醇亲王府一角

醇亲王府花园(二)

载沣十分喜欢白居易的《对酒》诗,“蜗牛角上争何事?石火光中寄此身。随贫随富且欢乐,不开口笑是痴人。”在他的心目中,权力乃至政权不重要,财富也不重要,重要的是安逸恬静的境遇,所以他才成为一个不贪权恋位,进退有据的清醒者,他的知进退,保全了大清皇室子孙的身家性命,也使中华民族得以和平地走向共和,这是大清帝国的幸运,也是中华民国的幸运。1951年,68岁的载沣去世,结束了他起伏跌宕的一生。