《中国小说史略》——千年小说进行时

上期《谈艺录》谈了对沈从文《中国古代服饰研究》的一点读书心得,我忽然觉得,假若每一个领域,都能像一条历史长河,上溯源头,然后顺流而下,经过高山、雪野、草甸、平原,奔流不息,一路向前,直向茫茫无尽的远方,那该是一幅非常美好的画卷。是清明上河图吗?是中华长河图啊。

这项工作早有国家文化部门诸如出版社、图书馆、社科、高等院校、博物馆等一群贤者在做,对我来说,只需阅读和学习而已。但是讲到阅读,还有一个个人兴趣的问题,领域那么广泛,学科那么丰富,只有关乎内心,拨动心弦,才能产生共鸣,才能有所思,乃在此山中。

今天就谈谈鲁迅先生的《中国小说史略》吧。我喜欢读小说,古代的,近代的,现代的,当代的,国外的,只要是有趣的小说,都喜欢读。文学是人学,一点也不错,生而为人,就会关心人世的喜怒哀乐和凡间烟火,而小说,正是此中表述高手,读小说,正是读人间。我们跟随沈从文看过了中国古代服饰这一华美画卷,再来跟随鲁迅看看中国自古至晚清的小说长卷吧。

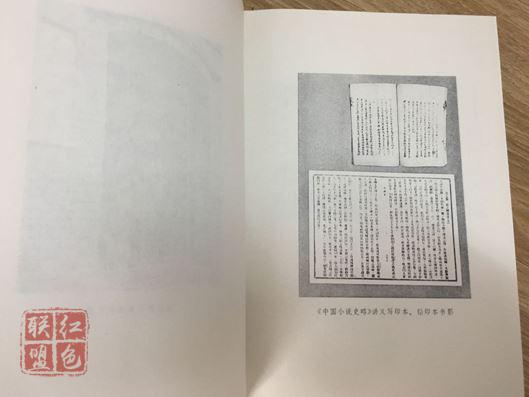

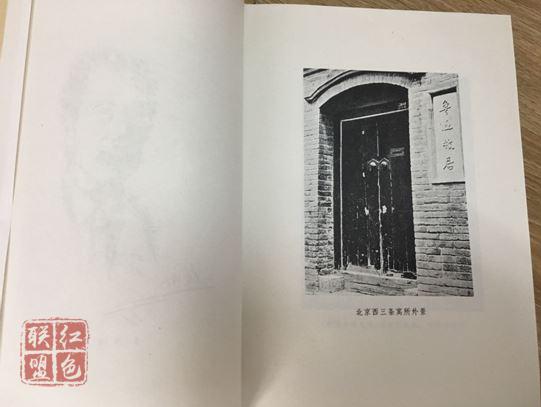

本书是鲁迅先生1920至1926年间在北京大学、北京师范大学与北京女子师范大学讲授小说史时的讲义,先曾有油印、铅印本供内部使用,1923年12月至次年6月,始分上下册由北京大学新潮社正式出版,书名已由讲义名《中国小说史大略》改为《中国小说史略》。1925年9月,作者稍加修改后由北新书局合为一册印行。1930 年,又对其中3篇作了修订,再版重印。1935年第十版时又作个别改订,以后各版均与第十版同。全书共有28篇,叙述中国古代小说发生、发展、演变过程,始于神话与传说,迄于清末谴责小说,是中国第一部小说专史。

我手中的这本书是我曾购买的20卷《鲁迅全集》中的一册,鲁迅的作品我上学时几乎每个学期中的语文教材里都有,都会被如我辈的千千万万学子学习,没受到鲁迅作品影响的我们这一代人几乎可以说没有。他的作品是真正的大家之作,无论小说、散文、杂文,都是永远不会消逝的文学经典,他的作品文字之绝美、思想之深邃可谓前无古人后无来者。他对国民性的剖析入木三分,犀利无匹;像阿Q,孔乙己,闰土,这些典型人物早已深入人心,成为中国文学殿堂里的经典。他力扛九鼎叱咤千军的小品杂文,更是匕首和投枪,散发着勇者和战士的光辉。我觉得无论岁月怎么变换,无论过去多少年,鲁迅作品的价值完全可以称得上恒久远永流传。据说现在的语文教材里少了鲁迅的作品,甚至还有人为之称快,我认为这反倒是中国学子们的一种损失,因为他们看到了半山腰的作品,而失去了绝顶的高度和眼光。

关于鲁迅,有太多的话题,每个人都有自己的评价,每一种声音也都有表达的自由,至少于我,鲁迅先生及他的作品是神一样的不朽存在。我喜欢他的文字,我书橱中的《鲁迅全集》也是我藏书中的珍本。他的作品博大精深,远非我所能全部解读,单谈《中国小说史略》也已非才力所及,但爱无关才力,我热爱鲁迅的文字,爱就可以谈。

《中国小说史略》是鲁迅编撰的中国第一部小说史专著,鲁迅序言中即说,“中国小说自来无史。”这话极富他人个风格,直截了当,敢说敢当。事实上也的确如此。我们这个喜欢著书写史修史的国度,煌煌巨作《二十四史》,多写的是帝王将相,是兴废风灯明灭里,易君变国若传邮,而从来不写文化历史,也许这是民族内心深处的官本位意识所致,一部《中国科技史》还是外国人所写。民国时期,逢三千年未有之大变局,一代大师们开始修中国整个两千年的文化史,包括梁思成林徽因夫妇《中国建筑史》、郑振铎先生《中国俗文化史》、鲁迅先生《中国小说史略》、王国维先生《宋元戏曲史》等,终于填补了文化领域的一大块空白。胡适在《白话文学史》中盛赞《中国小说史略》“是一部开山的创作,搜集甚勤,取材甚精,断制也甚谨严,是二十世纪的一部具有里程碑意义的学术著作。”胡适这个人被誉为君子中的君子,他谦逊冲和,彬彬然有君子之风,而且学识丰厚,眼光宏阔,他的评价应该算是公允。那么,我们就依胡适的评价来看一看这本书。

收集甚勤,取材甚精——

《中国小说史略》在资料上,搜罗宏富,采辑审慎。早在1912年,作者就辑录了自汉至隋的古小说36种,这些佚文从《太平御览》、《太平广记》、《艺文类聚》、《初学记》、《北堂书钞》、《法苑珠林》等书中,披沙拣金,钩稽而得,并以其他书校勘,编成《古小说钩沉》。这部分材料主要用于《中国小说史略》第 3篇至第 7篇。在授课过程中,又辑录了《唐宋传奇集》,并且“发意匡正”,逐篇分辨真伪、校订谬误、考证源流,比如更正《虬髯客传》作者为杜光庭、《枕中记》作者为沈既济,考辨《杨太真外传》、《梅妃传》、《开沙记》、《迷楼记》、《海山记》均为宋人所作,都是权威之论。这就为《中国小说史略》第 8篇至第11篇提供了扎实可靠的材料。

与此同时,作者编成的《小说旧闻钞》,搜集了宋至清末的小说41种的史料,它是对大量笔记、杂集和古书中有关记载加以摘录、考订、编纂而成。从此书征引书目来看,作者曾参考了明清70余种著作,态度十分严谨。它们是《中国小说史略》第12篇至28篇所依据的主要资料。1935年,作者从手稿《梅花梦传奇》的署名里发现《品花宝鉴》作者陈森误为陈森书,从谢章铤《赌棋心庄文集》里《魏子安墓志铭》一文发现《花月痕》作者子安是号,秀仁才是名,即对《中国小说史略》进行了校改。所以,《中国小说史略》是资料翔实的力作。

断制也甚谨严——

《中国小说史略》描画出了一条脉络清晰的数千年中国小说“进行的线索”。由于作者能够将各种类型的小说及其发展放在当时社会各种条件下进行考察,所以具有较高的科学性,如作者从“汉末士流,已重品目,声名成毁,决于片言”发展为魏晋“吐属则流于玄虚,举止则故为疏放”的社会风气,从当时佛、庄思想盛行,“相拒而实相扇”,终于在文人中间形成“清谈”时尚,来说明魏晋志人小说产生的社会、思想原因,见解精深。又如论及唐代传奇的繁荣时,能指出当时考试重“行卷”,以至举子将其小说放入行卷以见史才、诗笔、议论多种才能的社会因素,是洞察的创见,又如议论宋代话本的兴起时,特别强调联系“民物康阜”的城市经济繁荣、“游乐之事甚多”的市民文艺的发展来加以剖析,极有见地。作者阐述明中叶神魔小说的盛行原因时,能追溯到“道流羽客”复极显赫,成化时有方士李孜,释继晓,正德时有色目人于永,“皆以方伎杂流拜官”的社会风气,因此“荣华熠耀,世所企羡,则妖妄之说自盛,而影响且及于文章”,也是鞭辟入里的看法。

小说史中的里程碑——

《中国小说史略》分析历代小说的思想、艺术,言简意赅,评断允当。例如作者指出“《醒世恒言》中明事十五篇则所写皆近闻。世态物情,不待虚构,故较高谈汉唐之作为佳”,寥寥数语,道破了问题实质。

对《金瓶梅》,则“作者之于世情,盖诚极洞达,凡所形容,或条畅,或曲折,或刻露而尽相,或幽伏而含讥,或一时并写两面,使之相形,变换之情,虽在显见,同时说部,无以上之……至谓此书之作,专以写市井间淫夫荡妇,则与本文殊不符,缘西门庆故称世家,为搢绅,不惟交通权贵,即士类亦与周旋,著此一家,骂尽诸色,盖非独描摹下流言行,加以笔伐而已。”短短百字评论,囊括全书主旨。《金瓶梅》这部小说,就其写作艺术水平来说,我认为居于《三国演义》、《西游记》、《水浒传》四大小说之首。为什么这样说呢?因为它是中国第一部写“人“的小说,写普通的平凡的“人”的小说,它有婚丧嫁娶,有柴米油盐,有喜怒哀乐,有男欢女爱,它就是身边的你我他,是我们每个人最世俗的生活和日子。《三国》是一群军事家和战争狂人的游戏,《西游》是神魔鬼怪与佛道宗教,《水浒》是打家劫舍的强梁和盗侠,他们都不是普通的人,都是远离了人世间的一种特殊群体,都不是你我他,因此缺少共性,缺少可以引起我们共鸣的东西,而《金瓶梅》,则远远高于三者,它的活色生香的人,就是万千众生中的我们自己。正是这部《金瓶梅》,开启了后世的《红楼梦》,使文学真正成为人学。后世多数读者和评论者“就文辞与意象观《金瓶梅》,则不外描写事情,尽其情伪,又缘衰世,万事不纲,爰发苦言,每极峻急,然亦多涉隐曲,猥黩者多。后或略其他文,专注此点,因予恶谥,谓之‘淫书’。”其实这正是当时社会的形象写照,社会糜烂而又繁盛,西门庆一身几乎代表了明代社会的世人生活,蕴含着无比丰富的社会内涵。鲁迅说“至谓此书之作,专以写市井间淫夫荡妇,则与本文殊不符”,乃一语中的。它不是“淫书”,而是“人书”。

另外,辨别区分讽刺小说与谴责小说的异同,自鲁迅首创,至今仍沿袭其名。他明确指出《儒林外史》作为讽刺小说的长处在于“而能谐,婉而多讽”。“无一贬词,而情伪毕露,诚微辞之妙选,亦狙击之辣手”。整部作品“多据自所闻见,而笔又足以达之,故能烛幽索隐,物无遁形,凡官师,儒者,名士,山人,间亦有市井细民,皆现身纸上,声态并作,使彼世相,如在目前。是后亦鲜有以公心讽世之书如《儒林外史》者”,对这部小说给予了极高的评价,而且,对于《儒林外史》的作者吴敬梓,鲁迅先生也知之甚祥,他说小说中的杜长卿即为作者本人,为当时文坛盟主,集同志建先贤祠于雨花山麓,祀泰伯以下二百三十人,资不足,售所居屋以成。还考证出书中的诸多人物,都有原型,都能和当时的文化名流一一对号入座。当我看到鲁迅先生的这个评论时,回首这个夏天我重读《儒林外史》中那些有趣的人物,不禁莞尔,同时更对鲁迅的博学多识佩服不已。一个人的伟大真是名至实归,这么深入考究,这么专业的识别,若非极度的认真和细心,极度的对历史对读者负责的态度,根本无从谈起。鲁迅在日本留学期间曾师从乾嘉学派大师章太炎,有严谨治学态度,而他又注重收集各种文献资料,极爱购书,你看这本《中国小说史略》,对引用的各种资料信手拈来,出处详实细密,那种学究天人的从容不迫真是大师风范。

对于世人热议的《红楼梦》,鲁迅也非常冷静,我们很少能从中看到索隐派的“追根溯源”,而是把它归入人情小说一类,“全书所写,虽不外悲喜之情,聚散之迹,而人物事故,则摆脱旧套,与在先之人情小说甚不同,盖叙述皆存本真,闻见悉所亲历,正因写实,转成新鲜”。鲁迅剖析了作者及续者的身份及写作意向,也指出“世人忽略此言,每欲别求深义,揣测之说,外而遂多”,对众多索引此书的喋喋不休,把第一个人物都翻箱倒柜给予彻查的做法不以为然。对红学爱好者来说,《红楼梦》这部中国古代小说的集大成之作,想从鲁迅的口中得到一些秘闻之类的见解,恐怕要失望了。 “经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事”,看,这就是冷静的鲁迅。

对于清之才学小说,狭邪小说,侠义小说,谴责小说,鲁迅一一剖析,见解透彻。喜欢《镜花缘》、《品花宝鉴》《三侠五义》、《海上花列传》、《官场现形记》的读者可以看看鲁迅的批评,再读原著,会有不少收获。像处于正在进行时的时态中,我们可以从最早的《庄子》“饰小说以干县令”小说一词的由来到最后的谴责小说《孽海花》评议,看到中国小说的诞生、演变和发展,看到千年时空里的啼笑人生。作为看客,又何尝不乐?

《中国小说史略》既是对中国小说流变历史的客观梳理,也是对中国古代小说作品艺术特色和内涵的高水准系统揭示,彻底廓清了笼罩在中国古小说之上的迷雾,使雄奇瑰丽的中国古代小说整体面貌完整地呈现于世人面前。胡适先生对《中国小说史略》“开山之作”的评价是中肯的。作为学者的鲁迅,对绝大多数人而言显得相对陌生,因为他创作的天才文学作品光茫四射,以至于遮掩了他的学术之光,但他在学术研究中取得的成就无论在当时还是今天,以至更远的将来,都有着与他在思想和文学领域相同的巨大影响力。

郭沫若曾说,王国维的《宋元戏曲史》和鲁迅的《中国小说史略》,毫无疑问,是中国文艺史研究上的双璧。不仅是拓荒的工作,前无古人,而且是权威的成就,一直领导着百万的后学。真是不读过不知道,读过了更佩服。胡适的,郭沫若的评价都不过誉,都是发自内心的感受。

看这本书,我有一个无法完成的企愿,假如这本书不是止于晚清,而是把现代和当代那么多有代表性的作品也评一评,该多么好。因为像鲁迅自己的小说,像老舍、巴金、余华、莫言,金庸等,他们的小说创作也是那么伟大与辉煌。可惜先生远矣,仅止于晚清。

鲁迅的各种作品,是我们这个民族文化的瑰宝,中国许多城市都建有鲁迅公园,矗立着他的许多雕像,高等学府中有鲁迅文学院,文化奖项中也有以他的名字命名的鲁迅文学奖,所有的一切,都表明了文化的力量击穿心灵,文化的光辉照耀大地。一个靠自己的思想和文字震动华夏的人,纪念也是一种精神继承。

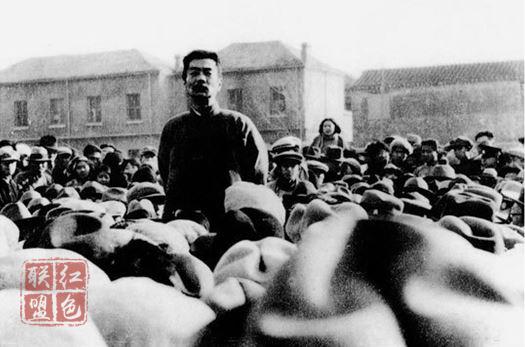

我想起他去世时举国痛悼的场面,想起那么多尊贵崇高的人为之抬棺,想起国民给予的“民族魂”的评价,感慨万千,鲁迅先生,我中华民族魂,诚哉斯言!

对于鲁迅,以后我还会谈到他的其他作品,因为心有所感,所以念念不忘,像那些张口即来的阿Q,祥林嫂,子君,又如何能够避而不谈?从来不需要想起,永远都不会忘记,这就是鲁迅。